Пресса об РФФИ

Не сомневаясь в Победе. Научную работу на линии фронта вели с зимы 1941-го

Газета «Поиск» (г. Москва), 20.02.2021

Дата публикации: 20.04.2021

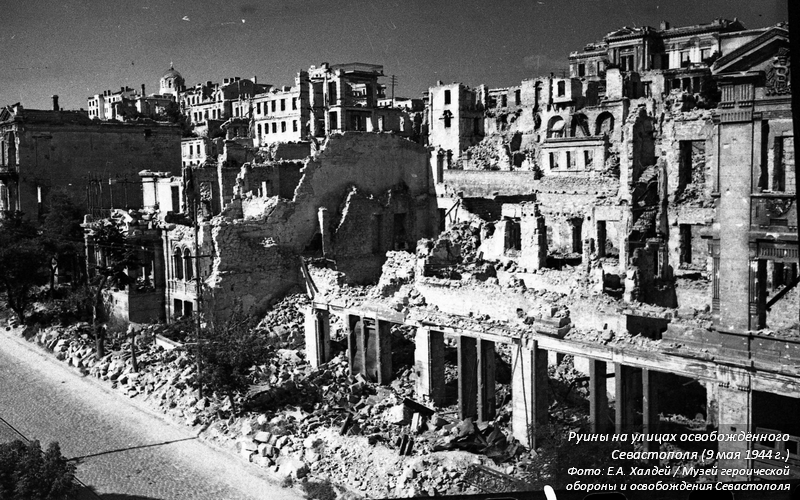

Осенью прошлого года трехдневная конференция «Вторая мировая и Великая Отечественная: к 75-летию окончания» (см. «Поиск» №40, 2020 год) позволила обменяться мнениями и находками десяткам историков из разных стран. Открывая конференцию, директор ИРИ РАН Юрий Петров рассказал о созданной Академией наук в 1941 году Комиссии по истории Великой Отечественной войны. Среди учёных её называли Комиссией Исаака Минца, кстати, будущего действительного члена АН СССР. Ещё в конце 1941 года он, организовав сбор документов и изучение событий войны по горячим следам, предложил в перспективе создать Институт Великой Отечественной войны.Юрий Петров представил участникам конференции основанный на собранных Комиссией Минца материалах сборник «Здесь кровью полит каждый метр: рассказы участников освобождения Крыма. 1943-1944 годы». Ответственный редактор этого издания, заместитель директора ИРИ РАН по научной работе Сергей Журавлев, подробнее рассказывая об этом проекте, обратил внимание на его научную и одновременно общественно-политическую значимость:

«Взгляд на войну из солдатского окопа не совпадает со взглядом из командного пункта, — отметил он. — Кроме того, трогающие за живое деталями боевой повседневности эти рассказы о войне не могут оставить равнодушным современное молодое поколение».

Подготовка, а затем и издание сборника в течение нескольких лет финансировались Российским фондом фундаментальных исследований. Кроме того, был получен публикаторский грант фонда «История Отечества». Это позволило издательству «Нестор-История» издать книгу на высоком полиграфическом уровне, с обилием уникальных иллюстраций, с картами и схемами.

«В ходе реализации проекта коллективом из семи учёных ИРИ РАН была проведена огромная работа по выявлению, изучению и подготовке к публикации комплекса документов по освобождению Крыма Красной Армией в 1944 году. Эти материалы ныне хранятся в фонде Комиссии по истории Великой Отечественной войны (Комиссии И.И. Минца) в Научном архиве Института российской истории РАН, — рассказал «Поиску» Сергей Журавлев. — Также для комментирования привлекали другие архивные и музейные коллекции, доступные в Интернете базы данных».

По словам историка, документы, представленные в книге, – это интервью с бойцами и командирами, которые были собраны по горячим следам, сразу после боев. Введенные в научный оборот материалы позволяют показать роль человеческого фактора (проблема «человек на войне»), а также оценить, как планы командования реализовывались на практике в разных родах войск, подразделениях и на разных уровнях. Описание одного и того же боя его участниками, находившимися в окопах или на командных пунктах, в памяти людей остаются по-разному.

— Сергей Владимирович, можно подробнее рассказать о Комиссии Исаака Минца?

— Историю создания и деятельности этой комиссии во время войны, её персональный состав, особенности сформировавшегося на основе её работы массива документов можно узнать из изданной несколько лет назад книги «Вклад историков в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне». Рекомендую также воспользоваться информацией на созданном нами сайте комиссии.

Если же говорить коротко, то Комиссия по истории Великой Отечественной войны при АН СССР действовала в 1941-1945 годах. Её задачей было собрать документы и свидетельства с помощью стенографирования интервью с бойцами и командирами о боевых действиях прямо по горячим следам событий. Все начиналось в конце 1941 года, когда враг был только отброшен от Москвы. Группа академических учёных выступила с инициативой составления документальной хроники обороны столицы. Идея была поддержана партийным руководством страны и политорганами РККА. Работа велась по нескольким основным тематическим блокам. В их числе – история воинских частей и обороны городов, история нацистского оккупационного режима и партизанского движения, документы о Героях Советского Союза и т. п.

Уникальность этого труда заключалась не только в его масштабах. Помимо центральной комиссии в Москве в республиках и крупных регионах страны, включая Крым, под эгидой партийных органов были созданы её местные отделения. Наряду с собиранием традиционных делопроизводственных документов первостепенное внимание сотрудниками комиссии уделялось поездкам на фронт для проведения интервью с бойцами и командирами, которые под стенограмму рассказывали сначала о своей жизни до войны, когда происходило становление их характеров, а затем личную военную биографию. Публикуемые в книге стенограммы бесед – своего рода коллективный портрет победителя нацизма.

— Опубликованные вами документы находятся в Научном архиве ИРИ РАН. Как вы относитесь к идее цифровизации этих материалов?

— Отношусь неоднозначно, но это отдельный большой разговор. Здесь же хотел бы, пользуясь случаем, подчеркнуть одну принципиально важную вещь. Существует распространенное заблуждение, что главное – опубликовать сам документ, а ещё лучше – разместить его «голышом» в Интернете на всеобщее обозрение. И на этом, мол, можно поставить точку. Однако сделать источник доступным для чтения и ввести его в оборот – это не одно и то же. Приведу аналогию с алмазом, который, конечно, важно сначала отыскать, но заиграет он всеми красками только после огранки. Вот и профессиональный историк, работающий с документом, комментирующий и анализирующий его, вписывающий его в контекст эпохи и тем самым раскрывающий перед читателем порой не только очевидный, но и скрытый смысл информации, заключенной в источнике, делает своего рода ювелирную работу огранщика. Уверен, что тот, кто углубится в чтение нашей книги об освобождении Крыма, проникнется этой мыслью, а значит, и значимостью научного труда в целом.

— Подготовить книгу к изданию – это одно. Выпустить её в печать – отдельная задача. Приходилось проводить тендеры на издание книги? Как велся отбор?

— Нет, тендеров не было. Мы в сотрудничестве с издательством «Нестор-История» подготовили рукопись и в результате конкурса, в котором участвовали другие рукописи, выиграли издательские гранты и в РФФИ, и в фонде «История Отечества». Эксперты этих фондов по достоинству оценили новизну и значимость нашей работы.

— Тираж вышедшей в печать книги невелик – всего тысяча экземпляров, хотя сегодня даже тысяча экземпляров, тем более довольно специализированной книги, уже неплохо. Без РФФИ, наверное, издать книгу было бы сложно?

— Если говорить об обязательствах издательства перед фондами, то суммарный тираж книги должен быть 1,3 тысячи экземпляров. Если поступят заявки, то ничто не мешает издательству напечатать дополнительный тираж. Наверняка наш сборник попадет во многие библиотеки и научные учреждения (есть ведь обязательный список рассылки РФФИ, который включает десятки адресатов, начиная с Книжной палаты, РГБ, Исторической библиотеки и т. д.). Надеюсь, что книга появится на полках магазинов, но сейчас её точно можно приобрести на сайте издательства «Нестор-История».

РФФИ – это единственный в России фонд, который дает полноценные, то есть и на подготовку макета, и на тиражирование, гранты на публикацию научной литературы: рукописей книг, сборников документов, энциклопедий и др. Меня также привлекают в работе с Фондом демократизм и его незабюрократизированность. Это уже не первая моя книга, издаваемая РФФИ. Поэтому учёные-гуманитарии очень зависят от Фонда и переживают за его судьбу.

— Есть ли у ИРИ РАН планы по продолжению издания материалов Комиссии Минца?

— Да, продолжается проект введения в научный оборот документов по истории нацистского оккупационного режима на территории СССР. Также мы начали работу со стенограммами интервью с военнослужащими об обороне Крыма и Севастополя в 1941-1942 годах.

Андрей Субботин

Источник: Газета «Поиск»

Фото: Е.А. Халдей / Музей героической обороны и освобождения Севастополя