Пресса об РФФИ

Время быстродействия

По материалам еженедельной газеты научного сообщества "Поиск" №49 (1175). 9 декабря 2011 г.

Дата публикации: 14.12.2011

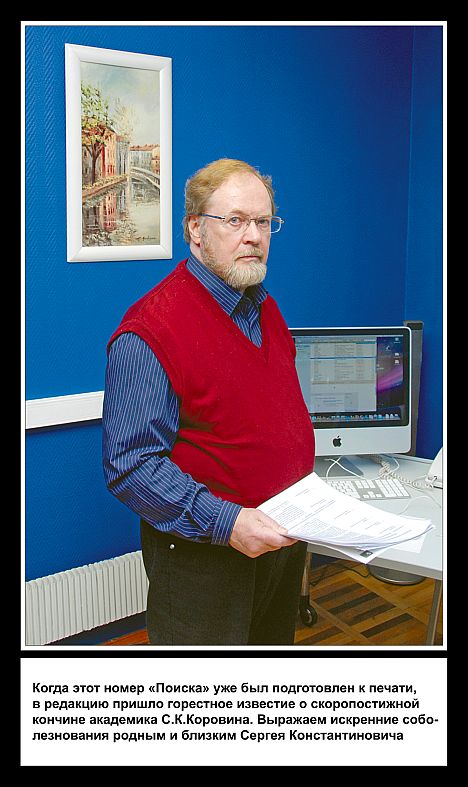

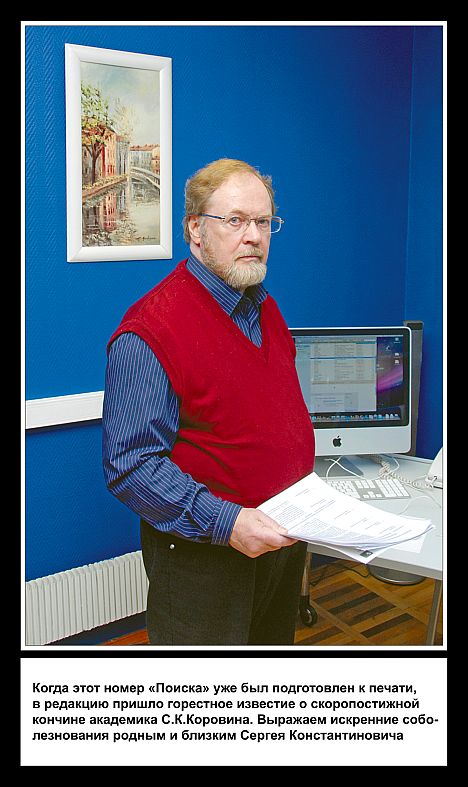

Направление “Инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы” (ИКТиВС) - одно из самых молодых среди восьми направлений, поддерживаемых Российским фондом фундаментальных исследований. О том, с какими проблемами сталкивается экспертный совет, организующий конкурсы в динамично развивающейся области науки, рассказывает его председатель, главный научный сотрудник Института системного анализа РАН, профессор факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, академик Сергей Константинович КОРОВИН.

Направление “Инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы” (ИКТиВС) - одно из самых молодых среди восьми направлений, поддерживаемых Российским фондом фундаментальных исследований. О том, с какими проблемами сталкивается экспертный совет, организующий конкурсы в динамично развивающейся области науки, рассказывает его председатель, главный научный сотрудник Института системного анализа РАН, профессор факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, академик Сергей Константинович КОРОВИН.

- Сергей Константинович, как строится работа вашего экспертного совета?

- Направления исследований, которыми занимается наш совет, делятся на четыре больших блока: элементная база для компьютеров и других технических средств, сетевые технологии, программное обеспечение, алгоритмы преобразования информации, в том числе для суперЭВМ и систем принятия решений.

Всю текущую работу по каждому из этих направлений выполняют члены бюро нашего совета: назначают экспертов, анализируют результаты их деятельности, выносят эти данные на бюро для принятия решений. Мы внимательно относимся к рекомендациям экспертов, но не рассматриваем их как истину в последней инстанции.

В ряде случаев, например, когда видим, что разброс мнений велик, проводим дополнительную оценку. Бывало и так: члены экспертного совета заявляли, что заявки по какому-то направлению, нуждающемуся в особой поддержке, оценены слишком жестко. Тогда мы возвращались к этому вопросу и рассматривали его вместе с особым вниманием. В общем, соблюдаем все требования фонда, но не увлекаемся формалистикой: по всем спорным делам стараемся принять взвешенное решение.

- Есть ли в работе вашего совета какие-то особенности, отличающие его от других?

- Наша область знаний характеризуется высокими темпами развития, и это, естественно, отражается на деятельности совета. Каждый год число рассматриваемых нами заявок возрастает примерно на 20%. Отдел ИКТиВС в нынешнем виде возник около пяти лет назад.

Он вырос из структуры, которая занималась оснащением на конкурсной основе научных организаций компьютерным оборудованием и другими техническим средствами обработки и передачи информации, программными системами.

Так вот, если в 2006 году на первый наш конкурс инициативных проектов было подано 347 заявок, то в 2011-м их поступило уже 850.

Полагаю, что через два-три года наш совет может войти в пятерку самых крупных в РФФИ. При этом на данный момент Отдел ИКТиВС не является самостоятельным, а входит в Управление конкурсных проектов по математике, механике и информатике. Нам кажется, что пришла пора создать отдельное управление по нашему направлению. Надеюсь, что руководство фонда поддержит эту идею и мы сможем ее реализовать.

Специфической для нашего совета обязанностью, которая перешла нам по наследству от прежней структуры, является поддержка научных библиотек в рамках различных конкурсов, в том числе по развитию материально-технической базы научных исследований. Речь идет об оснащении библиотек современными техническими средствами, программными комплексами и необходимыми электронными информационными ресурсами. Ежегодно отчитываясь на Совете РФФИ о средствах, потраченных на поддержку библиотек, мы ставим вопрос о том, что к этой работе должны подключиться и другие советы: ведь библиотечными услугами пользуются не только специалисты по ИКТ. Увы, пока еще никто не выразил желания разделить с нами эту нагрузку.

- Если число заявок по вашему направлению с каждым годом растет, значит, и средств на ИКТиВС выделяют все больше?

- Да, такова политика фонда. Говоря о финансировании, стоит отметить еще и то, что размер инициативных грантов в сфере инфокоммуникационных технологий и вычислительных систем несколько превышает средний по РФФИ. Так сложилось с самого начала, в основном в связи с тем, что в научные группы у нас входит больше ученых, чем в других областях знаний. В докризисные годы наш грант в среднем составлял 500-600 тысяч рублей, а вот в 2011 году его размер снизился до 430 тысяч. Это, конечно, маловато. Если такая тенденция сохранится, боюсь, нам будет очень трудно привлекать научную молодежь в сферу фундаментальных исследований.

- В вашей области все меняется так быстро, что, наверное, рубрикатор тоже приходится постоянно совершенствовать? - Над тематическим классификатором мы работаем регулярно, но изменения в него вносим нечасто: это очень длительный и непростой процесс.

Надо опросить множество экспертов, проанализировать их мнения, согласовать позиции внутри своего совета, утвердить новые темы на Совете РФФИ.

Но вот недавно мы подготовили пакет поправок, позволяющих не только поддержать те исследования, которые уже ведутся, но и ориентировать научную общественность на перспективные задачи. Попробуем включить в классификатор направления, которые, по мнению нашего экспертного сообщества, “выстрелят” в будущем. Пусть поначалу в эти ниши попадет не так много заявок, с годами их число наверняка будет расти.

- Давайте попробуем нарисовать собирательный портрет участников и победителей конкурсов по ИКТиВС...

- Среди наших грантодержателей становится все больше молодежи. Это в какой-то мере подтверждает тот факт, что в последние годы средний возраст руководителей проектов стабильно составляет 55 лет. Поскольку люди с годами не молодеют, сохраняющийся на постоянном уровне средний возраст лидеров научных коллективов говорит о непрерывном притоке в эти ряды молодежи. Более половины победителей конкурсов живут в Москве, пятая часть - в регионах центральной части России. Такой характер распределения заставляет нас обращать особое внимание на заявки из “глубинки”: отдаем им предпочтение при прочих равных условиях. Я часто бываю в Сибири и вижу, как много там талантливой, преданной науке молодежи. Уверен, фонд должен ее поддерживать, поскольку на периферии условия для работы зачастую сложнее, чем в центре.

Приятно отметить, что отдаленные регионы с каждым годом улучшают качество проектов. Еще одна характерная особенность последних лет - среди победителей конкурсов становится все больше представителей вузов. В 2011 году они впервые обогнали сотрудников академических институтов по числу полученных грантов.

- А что можно сказать о вашем экспертном пуле?

- В прошлом конкурсном цикле у нас работало 65 экспертов, все доктора наук, из них 2 академика и 4 члена-корреспондента РАН. В этом году, после плановой ротации (каждые три года мы должны заменять около 40% экспертов), удалось набрать только 45 человек. В связи с этим нагрузка на каждого сильно выросла. Напомню, что только на конкурс инициативных проектов у нас пришло 850 заявок. К этому надо прибавить заявки на международные и региональные конкурсы, разнообразные программы РФФИ...

- Проблемы с подбором экспертов связаны с низкой оплатой их труда?

- Деньги у нас, конечно, скромные, “сколковцы” за сходную экспертизу платят на порядок больше. Но наши эксперты никогда не работали ради вознаграждения. Считалось, что экспертиза - престижный для ученого род деятельности, и предложение выступить экспертом рассматривалось как подтверждение высокой квалификации. Однако времена меняются. Молодые ученые не очень-то рвутся участвовать в экспертизе: это ведь тяжелая работа, требующая немалых затрат времени. Да и не так просто найти среди них специалистов нужной квалификации.

- Какие направления исследований представляются вам наиболее важными и интересными?

- Среди многообещающих 3D полномасштабное предсказательное моделирование для решения задач синтеза и разработки новых материалов, создания диагностических систем в медицине, геоинформатике; параллельные, распределенные, облачные вычисления; сетевые и грид-технологии с элементами искусственного интеллекта, в том числе для обеспечения работы распределенных виртуальных коллективов; Интернет нового поколения; создание энергосберегающей элементной базы для суперЭВМ и квантовых компьютеров; программирование и верификация программного обеспечения для экзафлопсных компьютеров; когнитивные технологии и новые поколения интерфейсов “человек - машина”.

Хотелось бы особо выделить такое перспективное направление, как интеллектуальный анализ баз данных. Благодаря специальным программам из огромных объемов исходной “сырой” информации можно извлекать качественно новые знания, необходимые для принятия решений в различных сферах деятельности. Разрабатываются новые методы, позволяющие получать неожиданно содержательные срезы, оперируя давно сформированными банками данных.

Мне также кажутся очень важными исследования, направленные на разработку программных комплексов для поддержки принятия решений. Эти системы способны оказывать помощь людям, действующим в сложных условиях и не имеющим полной и объективной картины происходящего. Несколько понятных всем примеров: онлайнконсультации врачу, который столкнулся с неизвестной ему болезнью, или заводскому инженеру, управляющему сложным объектом.

- Это такая продвинутая “Википедия для специалистов” с мощным интерфейсом?

- Аналогия очень далекая и упрощенная. Системы, используемые для поддержки принятия решений, базируются на результатах мультидисциплинарных исследований в таких областях знаний, как теория баз данных, искусственный интеллект, нейронные сети, когнитивные технологии. А поддержка пользователя системой осуществляется в интерактивном режиме.

Кстати, в отличие от многих своих коллег я положительно отношусь к различным информационным источникам, включая ту же “Википедию”. Меня радует, что в том числе благодаря им сегодня люди получили равный доступ к информации, необходимой для принятия решений. Это является большим достижением нашего времени. Хотя очень важно, конечно, критически осмысливать полученные данные.

- В названии вашего направления исследований фигурирует слово “технологии”. Согласитесь, оно больше ассоциируется с прикладными разработками...

- Вряд ли стоит в данном случае придавать большое значение терминологии. Ясно же, что за каждой ИКТ-технологией стоит серьезная наука. Могу заверить, что наш экспертный совет рекомендует к поддержке только фундаментальные работы. Хотя результаты исследований в инфокоммуникационной области внедряются в практику быстрее, чем в других науках.

- Приведите, пожалуйста, примеры наиболее интересных работ, выполненных при поддержке РФФИ.

- Начну с того, что разработку всем известной системы “Антиплагиат” первым поддержал наш фонд. Сейчас эта программа эффективно используется разными структурами, и в частности Высшей аттестационной комиссией.

В нынешнем году в число лучших проектов по нашему направлению вошла библиотека программ “Виртуальный токамак”. Ребята с факультета ВМК МГУ им. М.В.Ломоносова и ряда академических институтов построили интерактивную компьютерную модель термоядерного реактора, с помощью которой физики могут проводить имитационные эксперименты, используя стандартный веб-браузер. На этой “установке” уже обнаружен неизвестный ранее эффект, который позже был подтвержден опытным путем.

Не могу не упомянуть ведущиеся при поддержке РФФИ разработки оригинального алгоритма для интерпретации спектров излучения, возбуждаемого в различных средах фемтосекундными лазерами. Благодаря полученным авторами этого исследования результатам так называемая терагерцовая спектроскопия сможет широко применяться для дистанционного зондирования и диагностики. А это, надо сказать, очень эффективный способ исследования вещества, поскольку высокочастотные импульсы малой мощности беспрепятственно проходят через многие среды и не вредны для человека.

- Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения работы РФФИ?

- Поддерживаю мнение о том, что надо предоставлять авторам проектов рецензии на их работы. Но они, конечно, должны быть анонимными.

Если проект отклонен, человеку необходимо сообщить, на каком основании ему отказали.

Да и вообще, исследователю очень полезен взгляд со стороны на его работу. Полагаю, однако, что эти рецензии не стоит публиковать в открытом доступе. А вот отчеты по грантам, наоборот, нужно предавать гласности. Хорошо, если ученые смогут знакомиться с результатами коллег и оценивать, кто чего добился.

Мне кажется, фонду надо более гибко подходить и к размерам грантов, в частности, выделять дополнительные средства на приоритетные стратегические направления исследований. Приведу пример из нашей области. Работа по такой тематике, как трехмерное моделирование на суперкомпьютерах, требует особенно крупных вложений в программное обеспечение. И гранты по этому направлению в идеале должны быть в несколько раз больше, чем остальные.

Откуда брать на это средства, в общем, понятно. Во-первых, необходимо добиваться увеличения финансирования фонда, во-вторых, задействовать внутренние резервы. В фонде существует такая практика. Если в первый год по проекту нет ни одной публикации, грантополучателям ставят на вид, а после второго года при сохранении подобного положения вдвое снижают финансирование. В 2010 году за плохие отчеты и слабые публикации в нашей области по результатам экспертизы было уменьшено обеспечение семи проектов. А если брать в целом, примерно 10% работ на отчетном уровне выглядят очень бледно. Плохо то, что уменьшать финансирование этих грантов мы можем, а вот совсем его прекратить не имеем права, даже если становится ясно, что дела идут очень плохо.

Невозможно и направить больше средств на лучшие проекты. Мне кажется, эти ограничения в перспективе должны быть сняты.

- Обращались ли вы с этими предложениями к руководству фонда?

- Конечно, эти и другие идеи, предлагаемые нашим советом и мною лично, обсуждались на уровне руководства РФФИ.

Многие задумки Совет фонда готов поддержать, но реализовать их не так-то просто. В некоторых случаях существуют законодательные ограничения.

Так, сегодня нельзя выделить на финансирование гранта больше средств, чем было запрошено в заявке. Даже если в ходе работы выясняется, что для ее выполнения требуется существенно больше денег, чем изначально планировалось, и ожидаются выдающиеся результаты, мы не в состоянии помочь перспективному научному коллективу.

- Какие-то инициативы вам уже удалось реализовать?

- Конечно, некоторые задумки общими усилиями воплощены в жизнь. Например, поддержана идея нашего совета о регулярной публикации в “Вестнике РФФИ” научно-популярных статей, которые отражали бы содержание лучших работ, поддержанных фондом.

Мы предложили каждому экспертному совету рассказать в нескольких номерах о прорывных достижениях по своим направлениям, взяв за образец стиля изложения журнал Nature.

И вот на днях вышел первый номер “Вестника РФФИ”, в котором опубликованы четыре статьи, представленные нашим советом. Эта практика будет продолжена.

Добились мы и изменения механизма проведения конкурса по изданию монографий. Раньше заявки на конкурс издательских проектов собирались в течение трех месяцев, затем проходили экспертизу, и лишь в конце года по ним принималось решение. Но держать книги “в столе” годами неэффективно. Для ускорения процесса обмена научной информацией Экспертный совет по ИКТиВС предложил проводить рассмотрение заявок на монографии на регулярной основе. Теперь ученый может подать заявку на этот конкурс в течение всего года, а Бюро Совета РФФИ принимает по ним решения дважды в год. На мой взгляд, это правильно, но нам надо пойти дальше.

Предположим, фонд поддержал издание хорошей монографии на русском языке. Как правило, такие книги выходят тиражом в несколько сот экземпляров. Понятно, что этого количества хватит только для рассылки по библиотекам. Но ведь нужно, чтобы наших ученых знали и за рубежом, ссылались на их труды. Так давайте помогать им прорваться на “мировой рынок”.

К сожалению, далеко не все знают английский на том уровне, который позволяет правильно изложить на нем все нюансы своей работы. Это и специалистам-переводчикам не всегда по силам. Со мной однажды случилась такая история. Еще в советские годы я написал книгу по заказу издательства “Мир” - специально для публикации на английском языке, на русском книга не выходила. Качество перевода я не проконтролировал, был уверен, что все нормально, ведь в издательстве работали профессионалы. К сожалению, русский вариант у меня потерялся, поэтому через некоторое время я попросил перевести некоторые разделы книги с английского. Итог оказался шокирующим: полученный текст имел мало общего с исходным. Качественный перевод книги на иностранный язык стоит дорого. Бывает, конечно, что специализированные зарубежные издательства, заинтересованные в авторе, берут на себя все расходы по переводу и публикации его книг. Я сам таким образом выпустил на Западе несколько монографий. Но это скорее исключение, чем правило. Для молодых ученых данная возможность вообще практически недоступна. Поэтому наш совет предлагает такой способ их поддержки: если западное издательство принимает к публикации работу российского автора, РФФИ выделяет средства на ее перевод. Это существенно улучшило бы показатели цитируемости российских ученых. Кроме того, мы считаем, что фонд мог бы более активно поддерживать издание качественной зарубежной научной литературы на русском языке.

Беседу вела Надежда ВОЛЧКОВА

Фото Николая СТЕПАНЕНКОВА