Пресса об РФФИ

Верность жанру

По материалам еженедельной газета научного сообщества "Поиск"

Дата публикации: 14.02.2011

Интервью Председателя Совета РФФИ академика В.Я. Панченко газете "Поиск" Говорят, к хорошему быстро привыкаешь. В “тучные нулевые” для активных ученых нормой стал пусть не слишком стремительный, но зато постоянный рост государственных научных грантов. И вот грянул кризис, а вскоре подоспел суровый, как сам Минфин, секвестр. Финансирование Российского фонда фундаментальных исследований в этом году скатилось до уровня трехлетней давности. Как распределяется столь резко исхудавший бюджет фонда? К чему готовиться нынешним и будущим грантодержателям? С этими и другими вопросами мы обратились к председателю Совета РФФИ академику Владиславу ПАНЧЕНКО.

Говорят, к хорошему быстро привыкаешь. В “тучные нулевые” для активных ученых нормой стал пусть не слишком стремительный, но зато постоянный рост государственных научных грантов. И вот грянул кризис, а вскоре подоспел суровый, как сам Минфин, секвестр. Финансирование Российского фонда фундаментальных исследований в этом году скатилось до уровня трехлетней давности. Как распределяется столь резко исхудавший бюджет фонда? К чему готовиться нынешним и будущим грантодержателям? С этими и другими вопросами мы обратились к председателю Совета РФФИ академику Владиславу ПАНЧЕНКО.

- Владислав Яковлевич, у меня в руках один из прошлогодних выпусков “Поиска”. Наша с вами беседа, опубликованная в марте, как говорится, дышала тревогой. Но тогда вы еще надеялись, что “государство не станет экономить на ученых”...

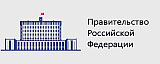

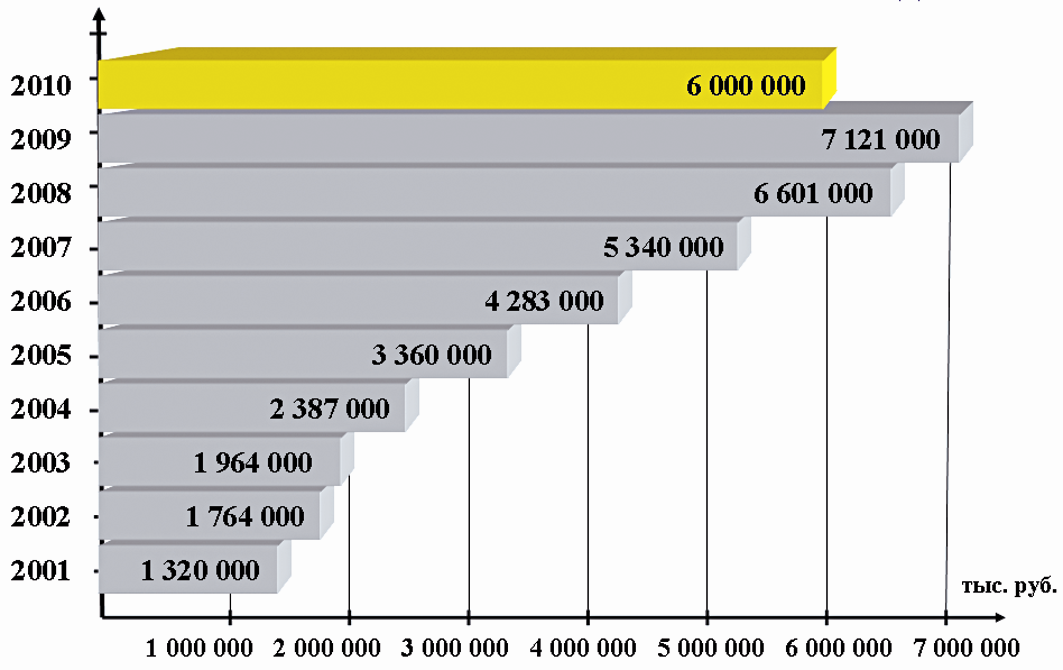

- К величайшему сожалению, эти надежды не оправдались. В прошедшем году мы вполне обоснованно рассчитывали на 9,6 миллиарда рублей, а получили только 7,1 миллиарда. На этот год бюджет еще скромнее - всего 6 миллиардов.

- Безобразие!

- На этот счет, как ни странно, есть разные точки зрения. В плане, изначально предлагавшемся Министерством финансов, значилось 4,3 миллиарда. За итоговую цифру пришлось серьезно побороться. Хочу подчеркнуть, что в этой борьбе нас единодушно поддержали и руководство Минобрнауки, и Президиум РАН, и профильный комитет Госдумы.

- Но результат все-таки не блестящий. Какие изменения пришлось вносить в планы? Чем жертвовать?

- Это стало главной темой состоявшегося в декабре заседания Совета фонда. Собственно, вариантов было немного: либо сокращать размеры грантов, либо уменьшать их количество. И здесь мнения разделились. По давно сложившейся традиции, при отборе инициативных проектов одобрение экспертов получали 32-33 процента заявок. Выдвигавшаяся и ранее идея снизить коэффициент прохождения на этот раз прозвучала с новой силой. Предлагалось, в частности, остановиться на 25-процентном рубеже, поскольку, по расчетам, это позволило бы сохранить прежний объем каждого гранта. Возражения сводились к тому, что при столь жестком коэффициенте без поддержки останутся многие сильные научные коллективы, прежде всего небольшие, а именно они особенно остро нуждаются в помощи фонда. Пусть гранты станут меньше, но это лучше, чем ничего.

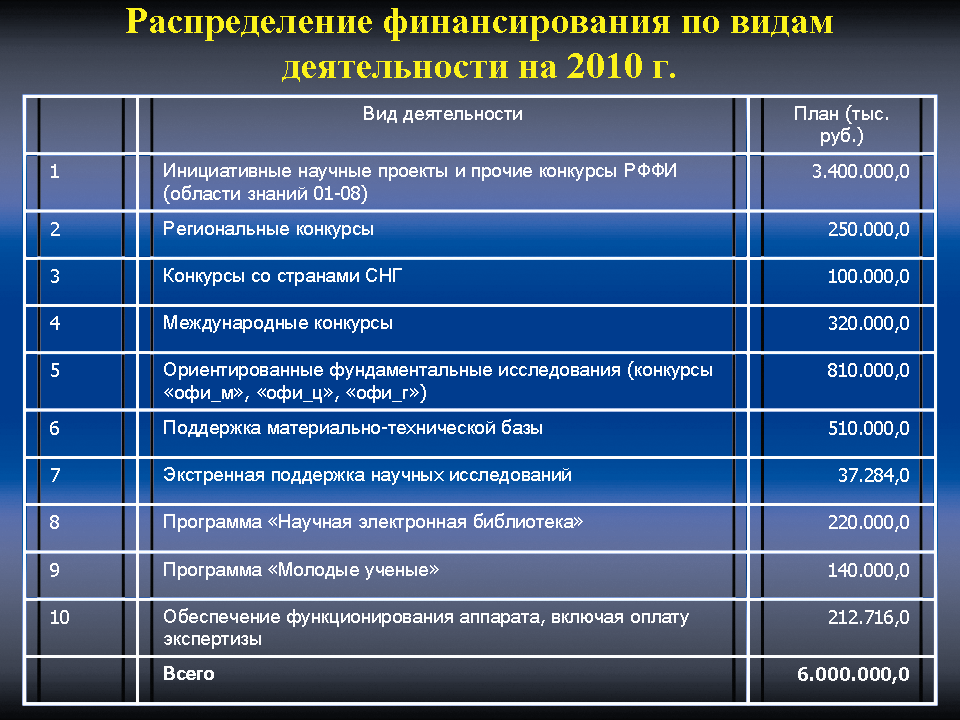

Дискуссия была довольно бурной. В итоге пришли к разумному, как я считаю, компромиссу: рекомендовать экспертным советам придерживаться коэффициента прохождения не более 0,3. Завершившийся недавно конкурс показал, что этот баланс удалось соблюсти и что он, по всей видимости, близок к оптимальному. Средний размер гранта, увы, снизился до 366 тысяч рублей.

- Это касается новых грантов 2010 года. А что с продолжающимися проектами?

- По этому поводу также разгорелись споры. Причем аргументы обеих сторон выглядели убедительно. Одни говорили, что “старым” грантодержателям уже обещаны фиксированные суммы и фонд должен выполнить взятые на себя обязательства. Другие утверждали, что “новые” ничем не хуже “старых” и условия для всех должны быть равными. Такой подход в конечном счете и возобладал.

- Извините, Владислав Яковлевич, но всех этих дискуссий могло не быть, если бы свои обязательства перед учеными выполняли наши власти. Понятно - кризис. Но ведь и премьер, и президент в один голос настаивают на конкурсном финансировании исследований. Почему же они не заступились за научные фонды?

- Это вопрос не ко мне. А вот логику Минфина я хотя и не приветствую, но понимаю. Основную часть расходов большинства бюджетных организаций составляет заработная плата, которая относится к так называемым защищенным статьям. По действующему законодательству, сокращения здесь невозможны в принципе. У нас же картина абсолютно иная. На “себя” фонд традиционно тратит не более 4 процентов общего бюджета, все остальное уходит на гранты. С точки зрения формальной, бюрократической, РФФИ - идеальный объект для секвестра.

Вы верно отметили, что руководство страны последовательно выступает за развитие конкурсного финансирования науки. В этом есть и немалая заслуга РФФИ, всей своей историей доказавшего преимущества грантовой системы. Однако для реализации даже самых лучших помыслов необходимы конкретные, работоспособные механизмы, прежде всего законодательные. К настоящему моменту их не существует. До сих пор в своей деятельности мы опираемся на президентский указ, датированный 1992 годом. С того времени много воды утекло, правовое поле сильно изменилось. Фактически государственные фонды оказались вне этого поля.

Над РФФИ постоянно висит дамоклов меч в виде дыры в законодательстве. Каждый год мы вынуждены получать от властей специальное разрешение на продолжение нашей обычной работы, принимая для этого экстраординарные меры. В последний раз решения о продлении полномочий удалось добиться лишь в декабре, причем для этого потребовалось личное вмешательство не только председателя Комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям академика Валерия Александровича Черешнева, но и председателя Палаты.

СРЕДНИЙ РАЗМЕР ГРАНТА РФФИ ПО ИНИЦИАТИВНЫМ ПРОЕКТАМ (2003-2020 ГОДЫ)

- А почему бы не залатать дыру посредством отдельного закона о фондах?

- Именно этим мы сейчас занимаемся вместе с недавно образованным в правительстве Департаментом науки, высоких технологий и образования. Его директор Александр Витальевич Хлунов близко знаком с нашей спецификой, поскольку довольно давно является членом совета РФФИ. Так что со взаимопониманием проблем не возникает, работа над законом идет в хорошем темпе. Надеюсь, до конца года удастся ее завершить.

- Теперь давайте из высоких сфер опустимся к делам текущим. Вот пришедшее в “Поиск” письмо от доктора сельскохозяйственных наук Ракова. Цитирую: “Важнейший для науки и РФФИ конкурс “а” (инициативные гранты) проводился с июля по сентябрь прошлого года. Логично было бы при таких сроках получить результаты к началу года исследований... Ан нет - только к концу марта...”

- Прав ваш читатель. Как раз этот вопрос я поставил на последнем заседании Совета фонда, где и обсуждались итоги конкурса. Период, отведенный на экспертизу, у нас непозволительно растянут. Единственное оправдание - что так сложилось исторически - откровенно слабое. Мне говорят, что сдвинуть сроки сложно технически, в том числе из-за отчетов по продолжающимся грантам, которые, опять же по традиции, принимаются до середины января. Ну так давайте перенесем сдачу отчетов на декабрь. Это, отвечают, неудобно для грантодержателей.

- Могу подтвердить: перенос отчетных сроков ученые встретили, вежливо скажем, без восторга.

- Мне это известно и понятно. Но так же очевидно и то, что конкурсный цикл нуждается в корректировке. Убежден: в данном случае овчинка стоит выделки. Сейчас наши деньги доходят до исполнителей проектов слишком поздно - в мае, а то и в июне. То есть люди практически полгода работают по грантам, не имея средств. Мы стараемся хоть как-то компенсировать задержки, выплачивая максимальную часть годовой суммы первым же траншем. Правда, тут бывают некоторые сложности с казначейством, но они преодолимы.

Свои собственные недоработки мы, уверяю вас, видим и пытаемся их исправлять. Сравнительно недавно на ключевых должностях в руководстве фонда появились новые лица. Директором назначен Владимир Иванович Елисеев, ответственным секретарем - член-корреспондент РАН Вадим Анатольевич Шахнов. Рассчитываю с их помощью оптимизировать функционирование аппарата фонда.

- Означают ли новые назначения какой-то поворот в общей линии, политике РФФИ?

- Нет. Ротация руководящих кадров предусмотрена уставом фонда. Тем же документом определена и “генеральная линия”. Главной задачей РФФИ была и остается поддержка фундаментальных научных исследований, а в основу деятельности положена идея творческой инициативы самих ученых. На инициативные проекты традиционно расходуется больше половины общего бюджета фонда. Никаких причин нарушать “чистоту жанра” я не вижу.

- Тем не менее с вашей личной подачи с прошлого года был запущен новый вид конкурсов - ОФИ_М. И гранты там гораздо весомее обычных. Это разве не отступление от жанра?

- Ни в коем случае. Некоторым отступлением можно признать конкурсы ОФИ в их прежнем виде, когда речь шла о поисковых исследованиях с перспективой коммерциализации полученных результатов. Предложение о переформатировании было внесено мной после целого ряда консультаций с коллегами, имеющими высочайший научный авторитет, и поддержано Советом фонда.

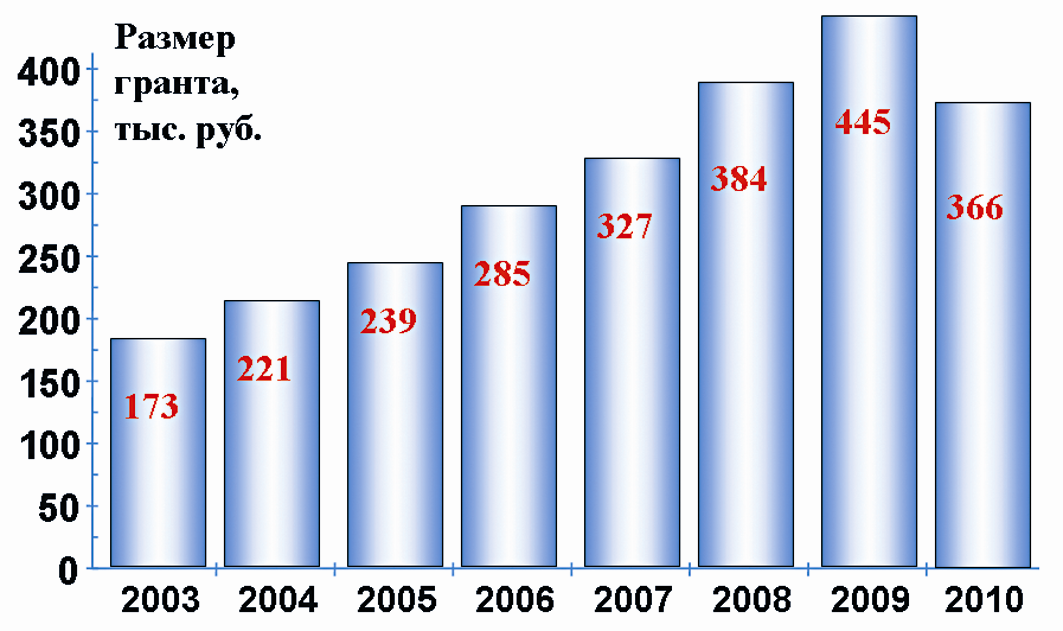

Дело в том, что, развиваясь, наука все чаще сталкивается с комплексными проблемами, для решения которых требуются совершенно разные, но строго скоординированные исследования иногда в близких, а порой и в далеких друг от друга областях знаний. Существующая система организации и финансирования науки у нас в стране, да и за рубежом, к этой нарастающей междисциплинарности пока не адаптирована. Видоизменение конкурсов ОФИ - это, если угодно, наш ответ на требования времени. Уже на пилотном этапе стало очевидным, что начинание “выстрелило в цель”, вызвав огромный интерес ученых. Всего было сформировано 18 достаточно широких тематических блоков, охватывающих различные аспекты единой фундаментальной проблемы. При внимательном взгляде на список тем нетрудно обнаружить их корреляцию с определенными президентом страны направлениями технологической модернизации.

РФФИ изначально нацелен на то, чтобы в опережающем режиме проявлять те тенденции и течения, которые еще только зарождаются в глубинах научного сообщества. В каждом конкурсном цикле происходит экстракция из “интеллектуального бульона”, позволяющая нащупать пути будущего развития, понять, что на самом деле актуально сегодня и что будет актуально завтра.

Возьмем пример с нанотехнологиями. Уже в самом первом конкурсе РФФИ 1993 года было поддержано 30 проектов по нанотематике. В дальнейшем их число быстро росло и продолжает расти. Не случайно, формируя перечень междисциплинарных тем, мы выделили два самостоятельных направления - наноразмерные системы и наноматериалы. И по обоим конкурс оказался необычайно высоким. Рекорд был установлен в наноматериалах - 360 заявок на 40 грантов. А в общей сложности по конкурсам ОФИ_М получено 1752 заявки, поддержано 367 проектов.

Как видим, соревновательность здесь заметно выше, чем в наших регулярных конкурсах. Отчасти это можно объяснить более крупными грантами: средний размер составил 1,61 миллиона рублей. Но мне все же представляется, что секрет не только в деньгах, но и в том, что отобранные темы оказались действительно актуальными, по-настоящему “горячими”. Подтверждением этому может служить и недавно подписанное соглашение между РФФИ и Государственным фондом естественных наук КНР о проведении совместного конкурса ориентированных междисциплинарных исследований. В ходе переговоров с китайскими коллегами определились сразу несколько направлений, полностью совпадающих с тематикой ОФИ_М. Никакого давления мы на них, разумеется, не оказывали.

Просто многие перспективные замыслы, что называется, носятся в воздухе, а РФФИ и подобные ему организации умеют их “ловить”.

Замечательный пример из этой серии - стартующий сейчас международный проект “большой восьмерки” по моделированию на суперкомпьютерах экзафлопного класса. Идея была высказана синхронно тремя научными фондами и мгновенно одобрена в семи ведущих странах. Естественно, к проекту присоединился и РФФИ. Нам это интересно, хотя экзафлопных машин еще не существует нигде в мире, и первые из них появятся только лет через 8-10. Именно сегодня ученые должны задуматься над тем, кому и для чего могут понадобиться такие суперкомпьютеры, какие задачи потребуют этих чудовищных мощностей. Может быть, изучение сложных белковых структур. А может, и что-то совсем другое, о чем пока можно только догадываться. Соответствующий конкурс планируется объявить в ближайшем будущем.

- Насколько я понял, международным делам вы уделяете все большее внимание. Думаете, есть необходимость подталкивать наших ученых к сотрудничеству с иностранцами?

- Не совсем так. Я абсолютно не согласен с теми, кто называет российскую науку “провинциальной” или “изолированной”. Большинство ученых давным-давно наладили тесные и плодотворные контакты с зарубежными коллегами. Другой вопрос, что зачастую сотрудничество ограничивается по не зависящим от самих исследователей причинам. Современная фундаментальная наука - штука сложная и недешевая. Поэтому все чаще возникает необходимость в межгосударственной кооперации, объединении интеллектуальных и финансовых ресурсов многих стран. Большой адронный коллайдер - пожалуй, ярчайший, но далеко не единственный образец крупномасштабных наднациональных проектов, которые осуществляются сегодня по всему миру. Максимально широкое российское представительство в них не просто желательно, а обязательно. РФФИ вносит в такие инициативы свой посильный вклад.

Свежий пример - договор о нашем участии в проекте крупнейшего в мире Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах (XFEL), который сооружается в Германии. Эта уникальная исследовательская установка откроет возможности для новых, чрезвычайно перспективных экспериментов в различных областях науки - от физики до биологии. Расстраивает только то, что пока подобные амбициозные проекты воплощаются в реальность за пределами России.

- Размах, конечно, впечатляет. Не блекнут ли на его фоне внутренние конкурсы. В частности, региональные?

- Сложный вопрос. С одной стороны, все соглашаются, что поддерживать исследования в регионах нужно. С другой - до конца не ясно, как именно это следует делать. В идеале, потенциал фундаментальной науки должен служить решению насущных социально-экономических проблем конкретных территорий. Очертить круг этих проблем - задача скорее для местных властей, чем для фонда. Не всегда удается найти взаимопонимание с руководителями регионов, звучат претензии и от ученых: соседям, дескать, дают гранты, а нас обижают. Ну как на это реагировать? Ведем переговоры, ищем новые модели взаимодействия.

Здесь уместно еще раз сослаться на коллег из Китая. Там основной научный фонд поддерживает множество региональных начинаний, но его доля в финансировании часто не превышает 10, а иногда даже 5 процентов. Остальное обеспечивается из местных источников. О чем говорит такое соотношение? О подлинной заинтересованности региона в выполнении определенных проектов. Не утверждаю, что мы должны копировать эту схему, но присмотреться к опыту стоит.

- В заключение, если позволите, задам несколько вопросов из разряда “вечных” и, вероятно, не слишком приятных.

- Пожалуйста.

- Почему авторам не прошедших по конкурсам РФФИ заявок сообщают только о факте отказа без объяснения причин?

- Тема действительно не новая и многократно обсуждавшаяся. Смотрите. Серьезный ученый подает в фонд вполне кондиционную заявку. Добросовестный эксперт пишет вполне положительный отзыв и ставит высокую, однако не высшую, оценку. То же самое делает и второй эксперт. В итоге по сумме баллов проект не проходит. Случается такое сплошь и рядом. Что мы должны сообщить авторам? Мол, заявка хорошая, но бывают и лучше? Бессмыслица. К тому же вряд ли подобный ответ удовлетворит заявителя, а это грозит продолжением контрпродуктивной переписки. Да и вести ее в РФФИ просто некому. Штат у нас небольшой, а нагрузки и без того серьезные. Про откровенно слабые заявки даже не вспоминаю, хотя встречаются и такие.

- Ладно. Тогда продолжим разговор об экспертизе. Почему к ней не привлекаются иностранные специалисты?

- Что значит - не привлекаются? Все заявки по международным конкурсам в обязательном порядке оцениваются как российскими, так и зарубежными экспертами. Если же вести речь о внутренних конкурсах, то в привлечении иностранцев просто нет необходимости. Знаю, что той же практики придерживается большинство национальных научных фондов, за исключением тех,которые действуют в совсем небольших государствах и испытывают дефицит собственных специалистов. У нас, к счастью, таких проблем нет. К слову замечу, что, проводя массу совместных конкурсов, мы каждый раз убеждались в высоком качестве нашей экспертной системы, что неизменно подтверждали и зарубежные партнеры.

- Ну и еще на тот же предмет. Окончательное решение о присуждении грантов РФФИ выносят экспертные советы по областям наук, составы которых почему-то не обнародуются.

- Такова сложившаяся международная практика. К тому же против этого выступают сами члены советов. Все-таки научный мир довольно тесен, люди в нем так или иначе связаны друг с другом. Есть опасения, что обнародование списков спровоцирует попытки с помощью личных контактов повлиять на распределение грантов.

- А вы лично с такими попытками сталкиваетесь?

- Лукавить не буду - случается. Но с течением времени все реже. Чем дальше, тем очевиднее для всех становится тот факт, что слабые проекты сквозь наше экспертное сито все равно не пройдут, действительно сильные обязательно будут поддержаны.

Беседу вел Дмитрий МЫСЯКОВ.