Пресса об РФФИ

Искуcство сочетания

По материалам еженедельной газеты научного сообщества «Поиск»

Дата публикации: 13.05.2011

Интервью председателя Совета РФФИ академика В.Я. Панченко газете "Поиск" 29.04.2011Кто-кто, а читатели “Поиска” знают прекрасно: наше научное сообщество полно противоречий. Споры и даже склоки легко вспыхивают по любому мало-мальски серьезному поводу. Ну нет в товарищах согласья... На этом отнюдь не безмятежном фоне поразительным - и что уж тут! - приятным исключением выглядит единодушие, с которым общественность встает на защиту государственных научных фондов. Особенно симптоматичным в этом смысле стал последний год, когда на власть обрушился поток петиций в поддержку сложившейся грантовой системы. Какие плоды принесло фондам народное заступничество? Чем они в свою очередь смогут порадовать ученых? За разъяснениями наш корреспондент отправился к председателю Совета Российского фонда фундаментальных исследований академику Владиславу ПАНЧЕНКО

- Владислав Яковлевич, признайтесь: не ждали от ученых подобной сверхактивности?

- Скажу так: мы надеялись и даже рассчитывали на поддержку научного сообщества, но не представляли, каким будет ее истинный масштаб. Он, конечно, превзошел наши ожидания. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить коллег за содействие.

- Но что в результате? Финансирование на этот год, вопреки требованиям, практически не увеличилось. То есть усилия были напрасны?

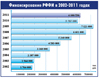

- Нет. Напомню, что в бюджетном плане, составленном Министерством финансов, на долю РФФИ приходилось всего 4,3 миллиарда рублей. Итоговая сумма - 6 миллиардов с “хвостиком”. Разница все-таки есть, и существенная. По крайней мере, удалось избежать снижения по сравнению с прошедшим годом. Добиться даже этого, поверьте, было очень непросто. Справедливости ради надо отметить, что вместе с нами и общественностью интересы фонда отстаивали руководители Минобрнауки, “профильных” подразделений в Правительстве РФ, Государственной Думе и Совете Федерации.

- Вот вы говорите о планах Минфина с обидными для РФФИ цифрами. Но ведь были и более ранние, причем всеми утвержденные проектировки, по которым фонду полагалось почти вдвое больше. К тому же много лет существовала и действовала закрепленная законом норма о шестипроцентной доле РФФИ в общих расходах на гражданскую науку. Об этом что, все забыли?

- Уверяю вас: все, кто должен помнить, помнят. Именно об этом говорил на декабрьском заседании Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям в Зеленограде Андрей Александрович Фурсенко. Кстати, факт такой встречи мы расцениваем как весьма значимый и знаковый. Ведь заседание впервые было целиком посвящено проблемам фондов. Разговор получился содержательным и обнадеживающим.

- Ну как же! Премьер Владимир Путин тогда вполне прозрачно намекнул на возможность дополнительного финансирования. Правда, с учетом результатов первого квартала. Но фонд - не завод и не фабрика. Не странно ли оценивать его работу поквартально?

- В данном случае - нет. В начале года традиционно подводятся итоги наиглавнейшего конкурса РФФИ - инициативных научных проектов.

- Действительно. И каковы же эти итоги?

- Вот цифры. На конкурс поступило 9658 заявок (против 9066 в прошедшем году). Поддержано 2923 проекта - почти на две сотни больше, чем годом ранее. Среди областей знаний и по заявкам и по грантам уже привычно лидируют биомедицинские науки. В целом можно утверждать, что интерес ученых к фонду остается стабильным и даже растет. Научный уровень проектов и качество экспертизы мы оцениваем как достаточно высокие.

- Короче, все отлично?

- К сожалению, не все. Практически отсутствует конкурс на проведение экспедиций и полевых исследований. Есть проблемы с качеством претендующих на издание научных трудов, особенно переводных. Некоторые из экспертов перегружаются чрезмерным количеством заявок. Эти вопросы мы обсуждали на последнем заседании Совета фонда в марте. Постараемся их оперативно решить. Но основная наша тревога - явно недостаточное финансирование. Средний размер инициативного гранта по сравению с прошлогодним увеличился лишь символически и составил 370 тысяч рублей. Этого, конечно, мало.

- Интересно, а сколько, по-вашему, было бы достаточно?

- Минимум - миллион, но лучше 1,2-1,5 миллиона. Эти суммы берутся не “с потолка”. Такова реальная практика ведущих научных фондов мира, с которыми мы все теснее взаимодействуем.

- Боюсь, даже с учетом гипотетической добавки от премьера РФФИ до этой планки не дотянется

- Что касается дополнительных средств, то в утвержденный советом бюджет фонда они не заложены. Но соответствующее письмо с кратким отчетом за квартал мы в правительство направили. Сейчас с понятным нетерпением дожидаемся реакции. Откровенно говоря, те деньги, которые, возможно, удастся получить в этом году, вряд ли позволят нам сразу совершить качественный рывок. Но здесь опять же важен сам факт, сигнал о позитивной для фонда тенденции.

- Что касается дополнительных средств, то в утвержденный советом бюджет фонда они не заложены. Но соответствующее письмо с кратким отчетом за квартал мы в правительство направили. Сейчас с понятным нетерпением дожидаемся реакции. Откровенно говоря, те деньги, которые, возможно, удастся получить в этом году, вряд ли позволят нам сразу совершить качественный рывок. Но здесь опять же важен сам факт, сигнал о позитивной для фонда тенденции.

- Простите меня, Владислав Яковлевич, но ваши мечты о росте грантов все же кажутся несбыточными. Если даже допустить возврат к предкризисным проектировкам, это дало бы только два нынешних бюджета, но никак не три-четыре. Или я неправильно считаю?

- Ваши подсчеты были бы верными, если бы размеры грантов зависели только от бюджета фонда. Но существуют и другие факторы, в первую очередь такой, как коэффициент прохождения заявок. По уже очень давней традиции, одобрение экспертов из года в год получали 32-33 процента инициативных проектов. Многим, и мне в том числе, казалось, что конкурс может и должен быть несколько более жестким. Этот вопрос неоднократно ставился на заседаниях Совета фонда. В результате довольно горячих дискуссий пришли к компромиссу, установив коэффициент прохождения не более 0,3. Этот баланс и соблюдался в двух последних конкурсных циклах. Опасения, что новые условия отпугнут часть ученых, не подтвердились: число заявок выросло. На мой взгляд, есть смысл продолжить шаги в том же направлении. Вполне приемлемым считал бы коэффициент 0,25. В этом случае размеры грантов заметно увеличатся. К сожалению или к счастью, мою точку зрения разделяют далеко не все члены Совета РФФИ. А в соответствии с уставом, подобные решения должны приниматься коллегиально. Надеюсь переубедить уважаемых оппонентов в недалеком будущем.

- Раз уж упомянули об уставе, продолжим тему нормативных документов. Еще год назад вы мне рассказывали о подготовке законопроекта, уточняющего правовое положение фондов. Какова его судьба?

- Она оказалась чрезвычайно сложной. На первом этапе работа продвигалась в неплохом темпе, при полном взаимопонимании с Минобрнауки и правительственным Департаментом науки, образования и высоких технологий. Прошло даже первое чтение в Госдуме. Но вот дальше дело застопорилось, поскольку вдруг обнаружились некие расхождения между нашим законопроектом и Бюджетным кодексом. Последний разрабатывался без какой-либо оглядки на сложившуюся практику работы фондов.

Выходом из ситуации могло бы стать внесение поправок в кодекс, что требует новых и очень непростых согласований, прежде всего с Министерством финансов. Несколько месяцев шли переговоры, тянулась официальная переписка. Совсем недавно вроде бы наметились подвижки. В общем-то все понимают, что закон необходим. Дыра в законодательстве должна быть наконец закрыта. Для нас это вопрос принципиальный, если хотите, стратегический.

- От стратегии перейдем к тактике. Насколько я знаю, в очередном конкурсном цикле ученые столкнутся с нововведениями?

- Да, дело в том, что система организации и финансирования исследований обладает определенной инерцией и зачастую не поспевает за изменениями, происходящими в реальной, живой науке. На адаптацию требуется время, и, главное, необходим инструмент, который мог бы эти сдвиги “ловить”, регистрировать. Вот таким инструментом, по моему убеждению, и должен служить РФФИ. На последнем заседании Совета фонда мы утвердили обновленные рубрикаторы по двум областям знаний - наукам о человеке и обществе (направление 06), а также инфокоммуникационным технологиям и вычислительным системам (07). Во втором случае несколько изменено и само название направления. Казалось бы, речь идет всего лишь о нашей внутренней кухне, каких-то чисто технических вещах. В действительности же происходит та самая адаптация, настройка на актуальные запросы времени.

- И что же это за запросы?

- Не углубляясь в детали, могу сказать, что основное сегодня - это, пожалуй, нарастающая междисциплинарность исследований, конвергенция наук и технологий.

- Знакомый мотив!

- Соглашусь: тема уже успела войти в моду. Но это не значит, что она устарела или утратила актуальность. Наоборот, все только начинается.

Комплексный подход к научной проблеме - не просто механическое сложение сил, как в знаменитой сказке про репку. Здесь нужны сочетание, строгая и в то же время гибкая координация исследований по разным направлениям науки, чтобы в конечном счете они сошлись в одной, изначально намеченной точке. Это целое искусство, которому нам еще предстоит научиться.

- Но хотя бы азы уже пройдены?

- Да. И в этом нам здорово помог запущенный два года назад конкурс междисциплинарных ориентированных фундаментальных исследований (“офи-м”), который мы рассматривали как экспериментальный. Были сформированы 18 достаточно крупных тематических блоков, охватывающих различные аспекты единой фундаментальной проблемы, разработаны специальные рубрикаторы.Уже через год стало понятно, что эксперимент удался. Об этом свидетельствовали и острейшая борьба за гранты, и близкое к эталонному качество промежуточных отчетов. Тогда же было принято решение о проведении следующего конкурса. В формировании его тематики участвовали все без исключения члены Совета РФФИ, и тут, как водится, не обошлось без жарких споров. Перечень тем предсказуемо расширился - до 23. Новый конкурс “офи-м” как раз сейчас на старте, заявки еще принимаются, условия опубликованы на официальном сайте фонда.

- Давайте все же чуть подробнее. Насколько сильно изменился набор тем?

- Из первого конкурса во второй “перекочевали”, но с серьезными модификациями семь тематических кластеров, актуальность которых не вызывает ни малейших сомнений. Это, к примеру, поиск и синтез сверхтяжелых элементов, проблемы создания и изучения низкотемпературных наноструктур, предсказательное моделирование на суперкомпьютерах. Среди новых тем можно выделить такие, как использование данных дистанционного зондирования Земли из космоса, анализ возможных причин так называемой “метановой катастрофы”, фундаментальные основы конвергенции естественных наук.

- А что можете сказать о размерах грантов?

- В рамках предыдущего конкурса “офи-м” в среднем на проект приходилось 1,6 мил-лиона рублей в год. Думаю, и в этот раз получится примерно столько же.

- Вот это уже солидно! Но возникает вопрос: не умаляется ли тем самым ценность обычных грантов, которые в разы меньше?

- Вы не первый, кто об этом спрашивает. Мой ответ - нет. Готов объяснить почему.

- Сделайте одолжение.

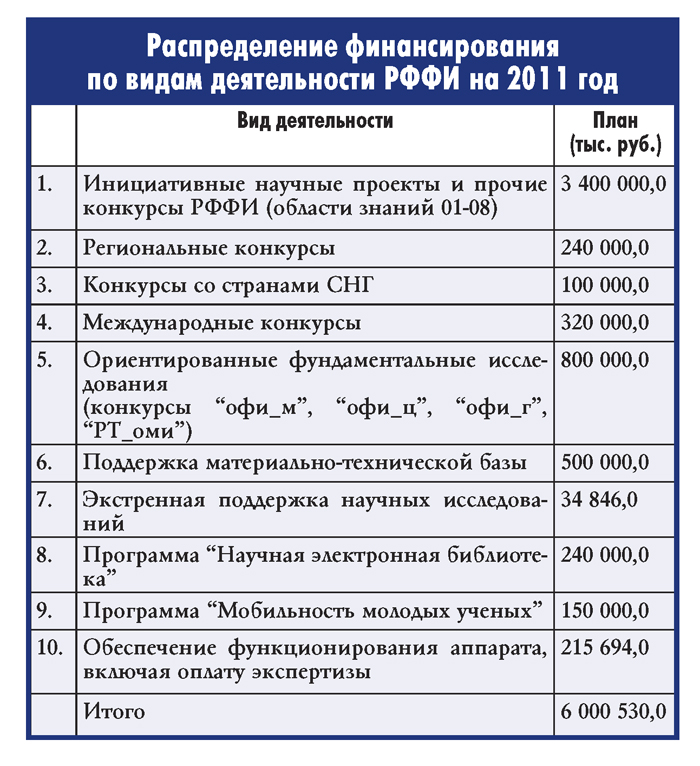

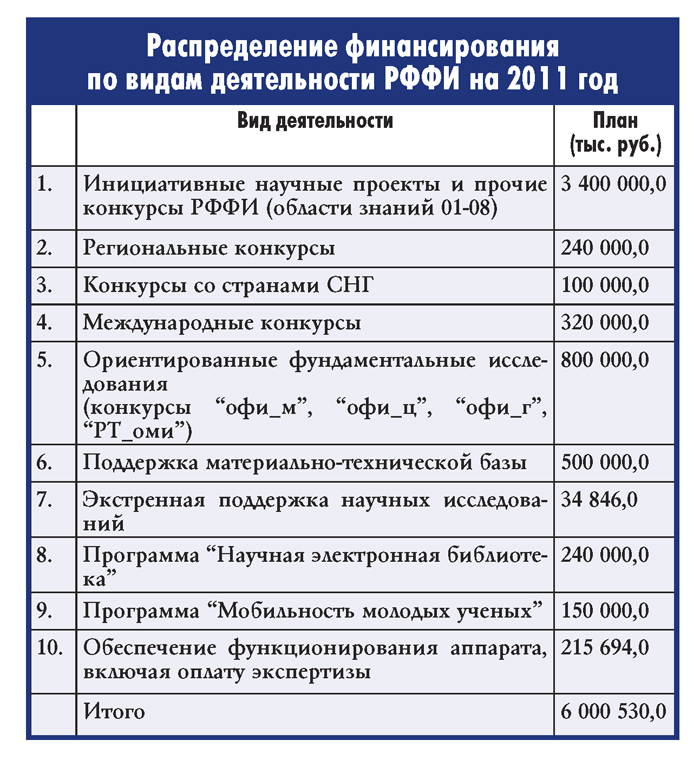

- Общеизвестно, что в основу деятельности РФФИ положена идея свободного творчества отдельных ученых и научных коллективов. На инициативные проекты расходуется больше половины бюджета фонда. При этом практически все распределяемые между исследователями деньги поступают из одного источника - государственного бюджета. В любой стране, и уж тем более у нас в России, существует множество социальных, экономических, экологических и других проблем, для решения которых требуется участие ученых. Поэтому вполне разумным и справедливым представляется принцип сочетания творческой инициативы снизу (в английском варианте - “bottom up”) с работой над задачами, поставленными руководителями государства (“top-down”). Именно этот базовый принцип реализуется в конкурсе “офи-м”. Внимательно взглянув на список тем, легко обнаружить их корреляцию с определенными президентом страны направлениями технологической модернизации.

- Общеизвестно, что в основу деятельности РФФИ положена идея свободного творчества отдельных ученых и научных коллективов. На инициативные проекты расходуется больше половины бюджета фонда. При этом практически все распределяемые между исследователями деньги поступают из одного источника - государственного бюджета. В любой стране, и уж тем более у нас в России, существует множество социальных, экономических, экологических и других проблем, для решения которых требуется участие ученых. Поэтому вполне разумным и справедливым представляется принцип сочетания творческой инициативы снизу (в английском варианте - “bottom up”) с работой над задачами, поставленными руководителями государства (“top-down”). Именно этот базовый принцип реализуется в конкурсе “офи-м”. Внимательно взглянув на список тем, легко обнаружить их корреляцию с определенными президентом страны направлениями технологической модернизации.

- Здесь вам могут возразить: дескать, технологии - забота министерств и корпораций, но не РФФИ.

- С этим никто и не спорит. Однако никакой технологический прорыв немыслим без прочного научного фундамента. В пресловутой инновационной цепочке фонд занимает совершенно конкретное, четко определенное место. Он проявляет те тенденции и течения, которые еще только зарождаются, но потенциально способны стать магистральными направлениями будущего развития. Приведу пример. В первом конкурсе “офи-м” фигурировал блок тем по геномике и протеомике высших организмов. Что же из этого вышло два года спустя? А вышла специальная государственная программа по протеомике, которая, как все надеются, позволит продолжить работу на новом, приближенном к практике уровне.

- Претендуете на роль предтечи?

- Дело не в претензиях, а в фактах. И тут надо признать, что подобные роли в своих странах играют многие ведущие научные фонды мира. Об этом мне неоднократно говорили коллеги из США, Германии, Франции.

- Часто общаетесь?

- И с большой пользой. А прошлогоднюю встречу руководителей национальных фондов “большой восьмерки” вообще можно назвать исторической. Впервые подобное мероприятие прошло на территории нашей страны - в Санкт-Петербурге. Все участники одобрили опыт проведения первого многостороннего совместного конкурса - по разработке задач для суперкомпьютеров экзафлопного класса. И дружно согласились, что такие конкурсы по различным темам должны стать традиционными.

- И с большой пользой. А прошлогоднюю встречу руководителей национальных фондов “большой восьмерки” вообще можно назвать исторической. Впервые подобное мероприятие прошло на территории нашей страны - в Санкт-Петербурге. Все участники одобрили опыт проведения первого многостороннего совместного конкурса - по разработке задач для суперкомпьютеров экзафлопного класса. И дружно согласились, что такие конкурсы по различным темам должны стать традиционными.

- Вообще, активность РФФИ на международной арене в последнее время заметно выросла. С чем это связано?

- С тем, что мировая фундаментальная наука с каждым годом все стремительнее интегрируется, приобретая, я бы сказал, наднациональный характер. Причины этого процесса абсолютно объективны: исследования становятся сложнее и дороже. Кооперация, объединение финансовых и интеллектуальных ресурсов позволяют осуществлять действительно масштабные проекты, к которым в одиночку просто не подступиться. Одну из важнейших функций фонда мы видим в обеспечении как можно более активного участия России в самых перспективных международных мегапроектах. Таких, как Большой адронный коллайдер или Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах (XFEL). Их список уже достаточно велик, у упомяну только о паре подписанных совсем недавно соглашений. Во-первых, РФФИ присоединился к международной программе изучения космических частиц ASPERA. Это интереснейший сетевой проект, поддерживаемый Европейской комиссией и правительственными агентствами 24 стран. Во-вторых, заключено соглашение о сотрудничестве с Европейской молекулярно-биологической лабораторией (European Molecular Biology Laboratory - EMBL). Уточню, что в названии этой известной всем специалистам организации есть некое “лукавство”. На самом деле она объединяет несколько весьма солидных институтов и десятки исследовательских групп, работающих как в Европе, так и за ее пределами, и занимает лидирующие позиции во многих направлениях современной молекулярной биологии.

- Вернемся, однако, к родным пенатам. Не первый год идут разговоры про повышение прозрачности государственных научных фондов. О том же сказано в решении Правительственной комиссии по итогам декабрьского заседания. Что планируете предпринять?

- Уже предпринимаем. Дирекция фонда во главе с Владимиром Ивановичем Елисеевым разрабатывает целый комплекс мер для качественного улучшения работы нашей информационно-аналитической системы, оптимизации электронного документооборота. Думаю, эффект от этих изменений будет отчетливо заметен участникам очередного конкурсного цикла, стартующего, как всегда, в июне.

- И последний вопрос. Ходят упорные слухи, что в этом году средства по грантам начнут поступать в институты не раньше осени. Это правда?

- Сейчас все зависит от Минфина. Обычно наши деньги доходят до исполнителей проектов в мае-июне. Видимо, так же получится и в этот раз. Другое дело, что ни нас, ни ученых такая практика не радует, ведь люди практически полгода работают по грантам, не имея средств. Постараемся компенсировать задержку, выплатив максимальную часть годовой суммы первым же траншем.

Беседу вел Дмитрий МЫСЯКОВ